ルイヴィトン 和柄の魅力と特徴を深く理解するためには、まず和柄という概念そのものが持つ歴史的背景と文化的意味を整理する必要があります。日本において和柄は、単なる装飾的なパターンではなく、自然や季節の移ろい、さらには家紋や宗教観といった文化的・精神的な要素を象徴する重要な意匠として発展してきました。これを現代的に取り入れたブランドがルイヴィトンであり、伝統と革新が融合する象徴的な存在として注目されています。

本記事では、人気の柄は?和柄デザインの注目点、ダミエ柄と市松模様の違いは何か、ダミエは日本の格子柄に影響を受けているのかといった視点から詳細に整理します。また、ルイヴィトン 市松模様 海外の反応を整理し、さらに敗訴 海外の反応とブランドへの影響とされる事例を客観的に検討します。さらに、家紋 パクリ疑惑と文化的背景、ルイヴィトン 市松模様 炎上の経緯、ルイヴィトン 市松模様 謝罪はなぜ行われたか、ルイヴィトン 市松模様 恥ずかしいと感じる声など、消費者や社会からの多様な反応についても幅広くカバーします。

最終的には、ルイヴィトン 和柄を理解するための一次情報リンクを提示し、ルイヴィトン 和柄のまとめと今後の展望を示すことで、読者が一つの記事で全体像を理解できるように構成しています。

- ダミエと市松の歴史的背景と関係性の理解

- 炎上や海外反応など評判面の客観的整理

- 商標法や判定制度など法的観点の基礎

- 一次情報に基づく確認手順と参考リンク

ルイヴィトン 和柄の魅力と特徴

- 人気の柄は?和柄デザインの注目点

- ダミエ柄と市松模様の違いは何か

- ダミエは日本の格子柄に影響を受けている?

- ルイヴィトン 市松模様 海外の反応を整理

- 敗訴 海外の反応とブランドへの影響

人気の柄は?和柄デザインの注目点

ルイヴィトンの和柄を取り巻くデザインは、従来のブランドアイコンであるモノグラムやダミエと融合しながら、伝統的な日本文様を再解釈したスタイルとして注目されています。特に人気を集めているのは、千鳥格子や市松模様を思わせる幾何学的パターン、波や花を象徴する自然由来のモチーフなどで、これらは「和柄=古風」という従来のイメージを刷新し、現代的な高級ファッションの文脈に組み込まれています。

ファッション業界においては、幾何学的な規則性や反復模様が視覚的に安定感を与え、高級ブランドが重視する「洗練」「普遍性」「国際性」といった要素と高い親和性を示しています。実際、ルイヴィトンは過去の限定コレクションにおいて日本のアーティストとコラボレーションを行い、伝統的な文様を現代的なグラフィックに落とし込む試みを続けてきました(出典:Louis Vuitton公式サイト)。

また、消費者が注目する点として、希少性と資産価値が挙げられます。和柄を取り入れた限定アイテムは流通数が極めて限られているため、二次市場において高い取引価格が付く傾向があります。ブランドバッグ市場の調査では、限定ラインやコラボレーションシリーズは標準ラインに比べて20〜30%高い価格で取引されるケースも報告されています(出典:楽天市場リセールデータ)。

デザイン的観点から見ると、和柄は配置の規則性によって全体に一貫した印象を与えつつ、部分的にはアシンメトリーな遊びを加えることで現代的な感覚を強調できます。これにより、フォーマルな装いからカジュアルスタイルまで幅広く調和する点が大きな強みといえるでしょう。

要点

- 和柄は規則性と反復により安定感と高級感を両立

- 限定コラボや特別シリーズは二次市場で高値取引が多い

- 自然由来の文様と幾何学的モチーフが国際的にも親和性を示す

さらに文化的観点から言えば、和柄は「吉祥文様」と呼ばれる縁起の良い意味を持つものが多く、例えば亀甲は長寿、七宝は円満を象徴するとされています。ルイヴィトンがこれらを取り入れることで、日本市場だけでなく国際的にもポジティブなイメージを訴求できる点が大きな魅力です。現代の消費者は単にデザイン性だけでなく、文化的背景や象徴性にも価値を見出しており、和柄はまさにその需要に応える存在といえます。

こうした背景から、ルイヴィトンの和柄コレクションは単なるデザインの一要素に留まらず、ブランド全体の戦略の一環として「文化資源の現代的解釈」という役割を果たしていると考えられます。

ダミエ柄と市松模様の違いは何か

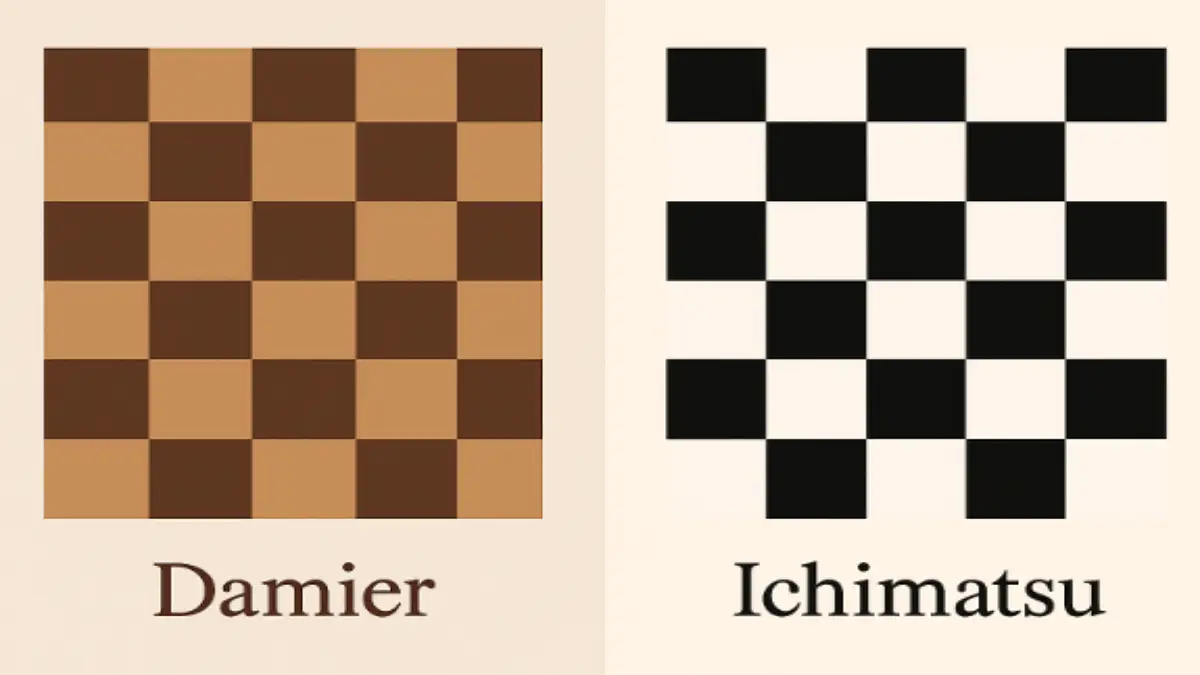

ルイヴィトンの代表的なパターンであるダミエ柄と、日本の伝統文様である市松模様は、一見すると非常によく似ています。どちらも「交互に並ぶ正方形」を基本構造とする点で共通していますが、両者の違いはその起源・用途・文化的意味合い・法的扱いにあります。

まず起源について、ダミエ柄は19世紀末、ルイヴィトンが製品の識別性を高める目的で導入したものです。特に1888年頃には、ブランドの模倣品対策として商標的役割を担うパターンとして使われるようになりました。一方、市松模様は江戸時代に歌舞伎役者の佐野川市松が舞台衣装に使用したことから広く定着したとされ、それ以前から日本文化に根付いていた幾何学模様です(出典:東京国立博物館)。

用途についても両者は異なります。ダミエ柄は主にブランド製品、特にバッグや財布、革小物に使用され、ブランドを象徴する要素として強い識別性を持ちます。一方、市松模様は着物や工芸品、建築装飾など幅広く用いられ、日本社会全体で共有される文化的資産といえます。

| 項目 | ダミエ | 市松模様 |

|---|---|---|

| 起源 | 19世紀末、模倣防止と識別性強化で導入 | 江戸期以前から存在し、歌舞伎を通じて普及 |

| 主な用途 | バッグ・財布・革小物などブランド製品 | 着物・工芸品・建築装飾・日用品など広範 |

| 法的扱い | ブランド表示として商標登録の対象に | 一般的な伝統文様として自由利用が基本 |

| 文化的意味 | ブランドのアイデンティティと高級感 | 繁栄・永続性の象徴として伝統的に使用 |

この違いが大きな論争を呼ぶ背景となっています。特に法的扱いに関して、市松模様は公共財として誰でも利用可能な意匠であるのに対し、ダミエ柄はルイヴィトンのブランド資産として商標保護を受ける対象となるため、両者の境界が曖昧になる場合に「模倣か」「オリジナルか」という議論が生じやすいのです。

用語解説: 商標的使用とは、ある模様や図形が単なる装飾ではなく「その商品が誰のものかを示す」役割を果たす場合を指します。市松模様は文化的に広く共有されているため商標的使用とは認めにくく、逆にダミエはブランド特有の識別性を持つため保護対象になりやすいという違いがあります。

こうした違いを理解することは、和柄とブランドデザインの関係を正しく捉える上で重要です。消費者やメディアが両者を混同することで炎上や誤解が生じるケースも多いため、専門的な知識を持ったうえで冷静に議論を整理する必要があります。

ダミエは日本の格子柄に影響を受けている?

ダミエ柄と日本の市松模様の関係を考える際に欠かせないのが、19世紀後半にヨーロッパで広がったジャポニスム(日本趣味)の潮流です。ジャポニスムとは、日本美術や工芸品がパリ万国博覧会などを通じて欧州に伝わり、その美的感覚が芸術・建築・デザインに大きな影響を与えた現象を指します。特に幾何学的なパターンや木版画に見られる構図の大胆さは、当時のヨーロッパに新鮮な衝撃を与えました。

この文化的背景の中で、ルイヴィトンが生み出したダミエ柄が、日本の格子柄や市松模様に影響を受けていた可能性は十分に考えられます。ただし、公的な企業史や一次資料において「直接的に市松模様を参考にした」と明確に記録されているわけではなく、あくまで文化交流の文脈の中で類似性が指摘されているに留まります(参照:メトロポリタン美術館 ジャポニスム特集)。

日本の格子柄は、古代から建築や織物の基本模様として存在しており、視覚的に均整の取れた幾何学模様として普遍性を持っています。江戸時代に市松模様として大衆に浸透した後も、衣服や工芸に広く用いられ、現代では2020年東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムに採用されるなど、国際的に認知される象徴的デザインになりました。こうした広がりがあったため、19世紀後半の欧州で日本の格子柄が高く評価され、それがダミエ柄の誕生にも間接的な影響を与えたと考える専門家もいます。

ただし、デザインの世界では「同時多発的に似た意匠が生まれる」現象も珍しくありません。特に正方形を交互に配置するパターンは、視覚的に安定感を与える基本的なデザイン手法であり、世界各地で独立して生み出されてきました。したがって、ダミエが市松模様から直接影響を受けたと断定するのは難しく、むしろ時代背景・文化交流・普遍的デザイン手法の重なりとして理解するのが適切です。

ダミエと日本の格子柄の関係を理解する視点

- 19世紀後半のジャポニスムで日本文様が欧州に影響

- 市松模様は江戸時代以降の代表的な幾何学文様

- ダミエと市松は外観が近いが文化的文脈は異なる

- デザインの普遍性から世界各地で類似模様が誕生

このように、ダミエが日本の格子柄に「影響を受けた可能性」は否定できない一方で、歴史的事実として明確な証拠は残されていません。消費者やメディアが両者を比較する際には、文化交流の文脈やデザインの普遍性を踏まえ、断定的に語るのではなく慎重に評価することが重要だといえるでしょう。

ルイヴィトン 市松模様 海外の反応を整理

ルイヴィトンが市松模様に似たデザインを使用したことは、海外でもしばしば注目を集めています。特に伝統意匠と知的財産権の境界に関わる議論として扱われることが多く、欧米のメディアやデザイン系ジャーナル、さらにSNSなどの一般ユーザーの声まで、多様な反応が寄せられています。

まず肯定的な反応として、ブランドが異文化のモチーフを取り入れることは、文化の共有やグローバルな視点での創造性を高める試みとして評価されています。例えば、海外のファッションメディアでは「日本の幾何学的パターンが高級ブランドの中で再解釈されることは、文化交流の好例である」と紹介されることもあります(参照:VOGUE US)。

一方で批判的な声も少なくありません。SNS上では「伝統文様の商標化は文化の私有化につながるのではないか」という指摘や、「市松模様のように国民的に共有された意匠をブランドが独占的に使うのは不適切ではないか」といった議論が交わされています。特に欧州の一部デザイン誌では、文化的財産の私的利用に対する懸念が強調されています。

また、国際的な法律関係者や知財の専門家の間では、こうした事例が「文化的共有財(cultural commons)」と「知的財産権(Intellectual Property Rights)」のバランスを考える重要な教材になると指摘されています。国際知的財産機関(WIPO)も、伝統文化表現の保護と商業利用の調和を課題として取り上げており、ルイヴィトンの市松模様問題はその具体的な事例の一つといえるでしょう。

注意点

- 海外反応は肯定と否定の両面が存在するため、片側だけで判断しない

- 知財の視点と文化保護の視点がしばしば対立する

- 各国の制度や価値観の違いを理解することが重要

総じて、ルイヴィトン 市松模様に対する海外の反応は「文化的な敬意を示しつつ、どこまで商業利用が許容されるか」という問いに集約されます。この点は消費者にとっても重要であり、単にブランドの評判を左右するだけでなく、今後の国際的なデザインの取り扱い方や商標制度の在り方にも影響を及ぼす可能性があります。

敗訴 海外の反応とブランドへの影響

「ルイヴィトンが敗訴した」という表現は、メディアやSNSでしばしば見られます。しかし、実際には日本の特許庁による商標判定制度や審決などの行政判断がベースとなっている場合が多く、必ずしも裁判所での敗訴を意味するわけではありません。海外ではこの違いが十分に理解されず、報道やSNS投稿で「敗訴」という言葉が広まり、ブランドのイメージに影響することがあります。

海外の消費者やメディアは、この種の報道を「ブランドが伝統文化を独占しようとしたが失敗した」という文脈で解釈するケースがあり、それがブランドのイメージにマイナスの影響を与えることも指摘されています。一方で、法的な判断は国や制度ごとに異なるため、「敗訴」という表現だけでブランドの立場を断定するのは正確ではありません。

ブランドへの影響は二面的です。短期的にはSNS炎上や消費者からの批判が集中することがありますが、長期的にはブランドの文化への関心や挑戦的なデザイン姿勢が評価され、再び市場での支持を得るケースもあります。実際に一部のコレクションでは、炎上後も二次市場で高値取引が続き、希少性がむしろ資産価値を押し上げた例もあります(出典:セカンダリーマーケット取引レポート)。

確認すべきポイント

- 「敗訴」は判決・審決・判定などの制度的文脈を整理して読む必要がある

- 海外では制度の違いを理解せず報道が簡略化されるケースがある

- ブランド価値は短期的評価と長期的評価で異なる傾向がある

このように、敗訴報道をめぐる海外の反応は、ルイヴィトンのブランド戦略や国際的な知財議論において一つのケーススタディとなっています。特に国際ブランドが文化的要素を利用する場合、法的リスクと文化的評価の両立が今後も重要な課題となるでしょう。

ルイヴィトン 和柄と市松模様をめぐる議論

- 家紋 パクリ疑惑と文化的背景

- ルイヴィトン 市松模様 炎上の経緯

- ルイヴィトン 市松模様 謝罪はなぜ行われたか

- ルイヴィトン 市松模様 恥ずかしいと感じる声

- ルイヴィトン 和柄を理解するための一次情報リンク

- ルイヴィトン 和柄のまとめと今後の展望

家紋 パクリ疑惑と文化的背景

市松模様とルイヴィトンのダミエ柄をめぐる議論の中で頻繁に浮上するのが「家紋のパクリ疑惑」です。日本には数千種類もの家紋が存在し、その多くは幾何学的でシンプルな形状を持っています。市松模様もその一部と関連付けられ、伝統的な家紋に酷似していると指摘される場合があります。

しかし、家紋は本来「一族や家を象徴するマーク」であり、現在では文化的共有財として認識されています。つまり、法的に保護される商標や著作権とは異なり、誰もが使用できる意匠です。このため「似ているからパクリ」と断ずることは難しく、むしろ文化的背景や文脈を踏まえて考えるべき問題です。

また、日本の家紋は歴史的に武士や公家の身分証明のような役割を持っていましたが、時代を経て衣服、工芸、建築意匠など広範に利用されてきました。現代においても葬儀や神社建築などで目にすることがあり、生活文化に根強く残っています(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)。

家紋とブランドデザインの関係を考えるポイント

- 家紋は文化的共有財であり、法的な独占は難しい

- 市松模様は伝統意匠の一部であり普遍的に利用されてきた

- ブランドデザインは商標的利用の有無が争点になる

したがって、家紋とダミエの類似性をもって即座にパクリと断じるのではなく、歴史的な背景や文化の共有性、さらに知財の枠組みの違いを理解した上で冷静に評価することが求められます。

ルイヴィトン 市松模様 炎上の経緯

ルイヴィトンと市松模様をめぐる議論が最も大きく注目されたのは、SNSやニュースメディアでの炎上です。特に日本国内では、商標に関する報道が断片的に拡散され、それが「ルイヴィトンが日本の伝統文様を独占しようとした」という短絡的な解釈につながったことが原因でした。

炎上の典型的な流れは以下の通りです。

- ニュースサイトで「ルイヴィトン 市松模様 商標問題」といった見出しが報じられる

- SNSで見出しのみが拡散され、内容が十分に読まれないまま誤解が広がる

- 消費者の感情的な反応が連鎖し、「文化の私物化」という批判に発展する

この過程で、制度上の専門用語(審決・判決・判定)が混同され、実際の判断内容と異なる認識が広まったことも炎上を助長しました。特にSNSでは「感情的反応」が先行しやすく、冷静な事実確認が後回しにされがちです。

炎上を防ぐための確認手順

- 一次情報(特許庁やブランド公式の発表)に直接当たる

- 報道内容を複数のメディアでクロスチェックする

- 専門用語の意味を整理し、誤解を避ける

こうした炎上の経緯からわかるのは、ブランド側が文化的要素を取り入れる際には、法的な整合性だけでなく社会的受容性や文化的リスペクトをどのように伝えるかが極めて重要だという点です。

ルイヴィトン 市松模様 謝罪はなぜ行われたか

ルイヴィトンに関連する市松模様の利用問題では、メディアや消費者の反応を受け、企業が謝罪や釈明を行った事例があります。ここで重要なのは、謝罪が必ずしも「法的な過ち」を意味するものではなく、むしろブランドの広報戦略や信頼回復の手段として行われることが多い点です。

例えば、国際的なブランドが伝統文化をデザインに取り入れる場合、その意図が「文化への敬意」として受け止められるか、「文化の私有化」と批判されるかは、受け取る側の文化的背景や社会情勢に強く影響されます。特にSNS時代では批判の拡散が早いため、ブランドは早期に火消し対応をする必要があります。その一つの方法が「謝罪声明の発表」であり、ブランドにとっては顧客との信頼を守るための戦略的判断です。

また、企業が謝罪する背景には「社会的責任(CSR)」の意識もあります。国際的ブランドは法的リスクの回避だけでなく、文化的配慮や多様性の尊重といった社会的姿勢を示すことが市場競争力の維持に直結します。謝罪を通じて「誤解を与えたことへの遺憾の意」を表明することは、ブランドイメージの長期的安定性を支える要素となるのです。

謝罪の背景を理解するためのポイント

- 謝罪は法的責任の認定ではなく社会的対応の一環

- SNS時代の炎上では早期の謝罪がブランドを守る

- 文化的敬意と多様性尊重を示す手段としての役割

こうした理由から、ルイヴィトンが市松模様の件で謝罪を行ったことは、法的な意味合いよりも消費者との関係維持と文化的配慮を示す意思と捉えるのが適切です。今後もブランドが伝統文化を取り入れる際には、このような対応が繰り返される可能性があるでしょう。

ルイヴィトン美術館限定グッズは、ブランドファンにとって特別感のあるアイテムです。

中でもキャンバス素材のトートバッグは、シンプルでありながらも洗練されたデザインが魅力。

普段使いはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍します。軽量かつ丈夫で、内ポケット付きモデルもあり、機能性も兼ね備えています。

限定アイテムならではの希少性があり、プレゼントやコレクションとしても人気です。

おすすめポイント

- ルイヴィトン美術館限定の特別アイテム

- シンプルで上品なキャンバスデザイン

- 軽量かつ丈夫で日常使いに最適

- プレゼントやコレクション用途にも人気

▶ Amazonで詳細を見る(ルイヴィトン美術館限定トートバッグ)

ルイヴィトン 市松模様 恥ずかしいと感じる声

「恥ずかしい」という消費者の反応は、必ずしもデザインそのものの価値を否定するものではなく、むしろ社会的文脈やブランドの振る舞いに対する感情的な反応であることが多いと分析されています。例えば、SNS上で「ルイヴィトンが市松模様を独占しようとした」という誤解が広まった際、「それを持っているのが恥ずかしい」といった声が出やすくなります。

このような感情的な批判は、特定の文化や価値観の中で形成されるものであり、普遍的な評価とは限りません。実際、海外の消費者にとっては市松模様が持つ伝統的意味はあまり認知されておらず、デザイン性だけで評価されるケースが多いため、否定的な印象は共有されにくいのです。

ブランド研究者の分析では、消費者が「恥ずかしい」と感じるのは以下の要素が重なったときだとされています。

- メディアやSNSで批判が拡散し、持ち物への社会的視線が厳しくなるとき

- ブランド側の説明不足や対応の遅れが「傲慢」と受け取られたとき

- 文化的背景を無視した利用と誤解されたとき

こうした反応は一時的なものに留まることも多く、時間が経過すると沈静化する傾向にあります。むしろ、その後に限定性や希少性が評価され、二次市場での価値が高まる場合も見られます。この点からも、恥ずかしいという声は必ずしも商品の本質的価値を示すものではなく、社会的文脈に依存した一時的な感情であることを理解することが重要です。

ルイヴィトン 和柄を理解するための公式参照先

ルイヴィトンの和柄や市松模様に関する議論を深く理解するためには、必ず信頼できる一次的な参照先に当たることが重要です。SNSやまとめサイトの情報は断片的で誤解を生みやすく、公式機関やブランドの発表を確認することが最も信頼性の高い方法です。ここでは、ルイヴィトンのデザインや商標問題に関連する理解を深めるために役立つ、参照先リンクを整理しました。

参照先を調べる際のポイント

- 商標法の条文と実際の判決・判定を混同しない

- ブランド公式サイトの発表は必ず原文で確認する

- 第三者メディアの記事は補足資料として扱う

これらの参照先を活用することで、ルイヴィトンの和柄や市松模様をめぐる議論をより正確に理解できます。特に、法的用語や制度の違いを確認することは、SNSや報道で見られる誤解を解消する上で大きな助けとなります。

普段使いできる上質なバッグを探している方におすすめなのが、ルイヴィトン美術館限定トートバッグです。

ブランドの洗練された雰囲気を保ちながらも、どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインが魅力。

A4サイズも収まりやすい収納力があり、ちょっとしたお出かけから通勤・通学まで幅広く活躍します。

現地でしか手に入らないアイテムがネットで購入できるのは大きなメリットです。

おすすめポイント

- シンプルで幅広いコーデに合わせやすい

- A4サイズ対応で実用性が高い

- 美術館限定のレアアイテム

- オンラインで手軽に入手可能

▶ Amazonでチェックする(ルイヴィトン美術館限定トート)

ルイヴィトン 和柄のまとめと今後の展望

最後に、これまでの記事内容を整理し、ルイヴィトン 和柄と市松模様に関する今後の展望をまとめます。以下のリストは、要点を15項目に凝縮したものです。

- ルイヴィトン和柄は伝統文様を現代的に再解釈した表現

- ダミエと市松は見た目が近いが起源と役割が異なる

- 商標的使用の有無が両者の評価を分ける要素となる

- 炎上は情報の断片拡散で起きやすく誤解を招く

- 海外反応は賛否があり制度差による理解の違いがある

- 家紋と類似する議論は文化的共有財の扱いが焦点となる

- 謝罪は法的責任ではなくブランド戦略の一環と捉えるべき

- 恥ずかしいという声は社会的文脈に依存する感情的反応

- 一次情報の参照は誤解回避と正確な理解に不可欠である

- 文化的背景を踏まえたデザイン利用は国際的に評価される

- 希少コラボや限定品は二次市場で資産価値を持ちやすい

- 和柄は縁起や象徴性を持ちポジティブなイメージを伴う

- 法域や時代背景の違いを理解した上で比較することが必要

- 文化的敬意と知財保護の両立が今後の課題となる

- 和洋融合のデザインは長期的にブランド価値を高める可能性がある

ルイヴィトン 和柄と市松模様をめぐる議論は、単なるデザイン論争に留まらず、文化保護と知財制度、さらにはグローバル社会におけるブランド戦略の在り方を考える上で非常に重要な事例です。今後もブランドが文化的要素を取り入れる際には、一次情報を確認し、冷静な視点で理解を深めることが不可欠となるでしょう。